継ぐまち:岐阜県郡上市

継ぐひと:日比野陽祐さん

〈 この連載は… 〉

後継者不足は、現代の日本が抱える喫緊の課題。「事業を継ぐのは親族」という慣習や思い込みを今一度とらえ直してみると、新しい未来が見つかるかもしれません。ここでは、地域の仕事を継ぐ「継業」から始まる豊かなまちと人の物語を紹介します。

取材・文:石原藍 写真:酒井裕子 編集:ココホレジャパン

郡上の産業を支えてきたシルクスクリーン印刷

郡上おどりで知られる岐阜県郡上市。 「奥美濃の小京都」とも呼ばれ、風情ある町並みが残る人気の観光地であると同時に、日本におけるシルクスクリーン印刷発祥の地としても知られている。

シルクスクリーンは日本の友禅染めや型染め技術をヒントに、イギリス人サミュエル・シモンが1907年に特許を取得して「シルクスクリーン」として発展しました。日本では戦後、新しい印刷技術として郡上市で工業用印刷機が開発され、全国に広まったシルクスクリーン印刷。「孔版(こうはん)印刷」と呼ばれる技法のひとつで、版の穴からインクを押し出し、布などに柄や文字を写し取る、きわめてシンプルな印刷方法だ。Tシャツやポスター、CD、リモコンなど、私たちの身の回りでも幅広く使われており、「水と空気以外なら何にでも印刷できる」と言われるほど、応用範囲の広い技術である。

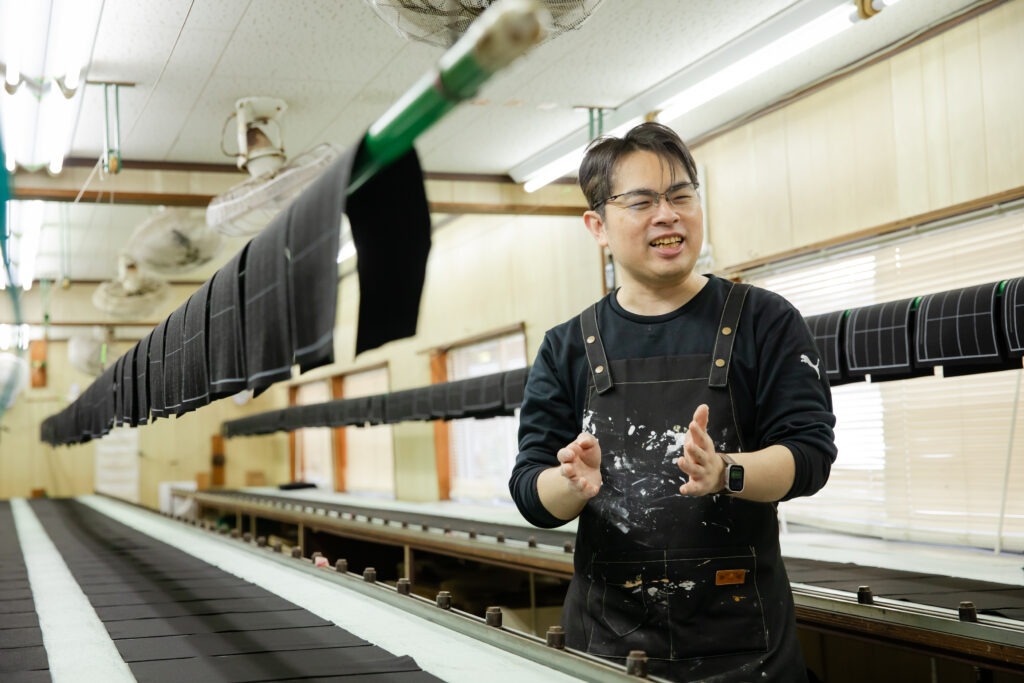

そんな日本のシルクスクリーン印刷発祥の地・郡上市で工房を構えるのが「シルクスクリーン可児」だ。創業者の可児光さんは、25年以上にわたりこの地で印刷を手がけてきた。しかし、後継者不在を背景に、継業を決断。複数の候補者のなかから、現在の代表である日比野陽祐さんが選ばれ、2023年1月1日、事業と技術を引き継いだ。

「社長になりたい」子どもの頃の夢を、事業承継で実現

日比野さんは岐阜県関市出身。これまで工場での品質管理・生産管理、そして私鉄の電車運転手など、複数の仕事を経験してきた。

「小学校の頃から“将来なりたいもの”には『社長』って書いていました」という日比野さん。

いつか自分で事業をやるという思いが、30代半ばから後半にかけて強くなっていった。40歳を前に、「そろそろかな」と具体的に動き始めるなかで出会ったのが、個人でも活用できる事業承継の仕組みだった。

「ゼロから起業するより、基盤がある方が安定していて、スタートする側としてはやりやすいと思ったんです」

インターネットで事業承継に関する情報を調べるうちに、日比野さんがたどり着いたのは、岐阜県商工会連合会のサイトと、郡上市継業バンクの情報だった。写真とともに、オーナーの思いや背景が丁寧に文章で紹介されていたことが、強く印象に残ったという。そのなかで目に留まったのが、郡上市のシルクスクリーン印刷工房だった。

「自宅が関市にあったので、まずは通勤できる範囲で探しました。そうすると、選択肢はかなり限られます。また、飲食やサービス業よりも、これまでの経験を生かせる製造業のほうが自分には合っていると思いました」

素人の質問に向き合ってくれた伴走者の存在

問い合わせをすると、郡上市商工会の担当者が間に入り、やり取りが始まった。

印刷の経験はもちろんなし。シルクスクリーン印刷の仕組みすら分からない状態だったからこそ、原価や1日の生産量、引き継いだ後にどれくらいの収益が見込めるのかなど、生活と直結する数字を納得いくまで確かめた。事業を引き継いだとしても、生活が成り立たなければ意味がない。自分の人生を預けられる仕事かどうかを見極める必要があった。

日比野さんは当時を振り返り、「本当に素人みたいな質問ばかりだった」と笑う。

そんな中で心強かったのが、間に入ってくれた商工会の担当者の存在だったという。経営者としての立場も理解したうえで、不安や疑問を一つひとつ受け止め、的確に答えてくれたことが、大きな支えになった。(郡上市商工会の事業承継支援について)

また、日比野さんにとって、前オーナーである可児さんの存在も欠かせなかった。現場を見せながら丁寧に仕事を説明してくれたことで、「一人でも何とかできるかもしれない」と感じるようになり、最終的に事業を受け継ぐ覚悟ができた。

未経験から技術を身につけた半年間の弟子期間

承継が決まってから実際に事業を始めるまで、約半年。日比野さんは休みの日にできる限り工房へ通い、可児さんから技術を学んだ。

まずは下準備。工房の端から端まで続く3列の長いテーブルに、印刷するものを正しい位置に合わせ、歪みが出ないよう一枚一枚、丁寧に貼り付けていく。

「印刷するより、きれいに貼り付ける方がよっぽど大変なんです。貼り付けに30分かかるとしたら、印刷自体は5分で終わることもある。それくらい準備の工程が仕上がりを左右するんです」

シルクスクリーン印刷の難しさは、素材の個性がそのまま結果に出るところにある。凹凸、縫い目、微妙な反り。まっすぐではない素材に、版を押さえてインクを入れる。圧力が少し変わるだけで、色の濃さが変わったり、インクが入らなかったりする。

「版にインクをつけて、対象物に押し付けて転写する。基本はそれだけなんですけど、素材が変わると難しさも変わってくるんですよね」

さらに悩ましいのが色づくりだ。サンプルや番号で指定されても、メーカーが違えば同じ赤でも微妙に違う。7色、8色と混ぜて狙いに近づけながら何度も確認し、目的の色に近づけていく。

日比野さんが継いだのは、こうした手と目を使う技術の積み重ねだった。

引き継ぎで聞いた取引先からの「安心した」の声

スクリーン可児の取引先は愛知県名古屋と岐阜県内が半々。承継が決まって2〜3カ月後、日比野さんは可児さんと一緒に取引先を回り、挨拶をした。

「やってくれる人がいて安心した。もし誰もいなかったら、他を探さないといけないと思っていた」

返ってきた言葉の多くが安堵の声だったという。

可児さんが30年近く続けてきた仕事は取引先も20年ほどの付き合いが多い。長い信頼のバトンを、顔を合わせて渡す時間があったことは、承継後の仕事を支える土台になった。

引き継いだ仕事の8割は、可児さんの時代のまま維持している。工房の売上の約5割を占めるのは、習字の下敷きへの印刷。残りはビニール製品で、たとえば車検証入れなど。大手自動車販売店向けのアイテムもあり、仕事の多くは長年取引を続けてきた既存顧客からの受注が中心だ。いわゆる“飛び込み”で仕事が増える業態ではない。

一方で、新規の顧客は増えていないが、「新しい仕事」は増えているという。

たとえばリコーダー袋の印刷などは、可児さんの時代にはなかった案件。扱うアイテムは50種類ほどにもなる。古い仕事は減っていく。だからこそ、新しい仕事が入ってくることは、先の見通しをつくるうえで欠かせない。

現在の仕事量は、理想的な量の8〜9割。「今の状態でこなすのがいっぱいいっぱい」と日比野さんは言う。この先、受注を維持しながら品質も保つには、作業スペースを増やすか、人を増やすか。経営者として次の判断が迫られている。

下請け100%から、自社製品へ。郡上の文化とつながる未来を描く

さらに最近の心配事の一つが取引先側の事情だ。

「取引先にも後継者がいない会社があるんです。社長さんが70歳、80歳近いところもあって……」

地域の仕事は、一本の線ではなく網の目でつながっている。どこかが途切れると、別の誰かの仕事も揺らぐ。その現実を、日比野さんは日々の取引のなかで実感している。

現在は下請けがほぼ100%。だからこそ、次の一手として考えているのが、自社製品・オリジナル製品の開発とネット販売だ。「郡上おどりなど、この地域の観光と連携した製品を販売できれば」と新たなアイデアも模索している。

印刷業界全体では、日々新たな技術が誕生している。手作業のシルクスクリーン印刷は、合理性だけで測れば不利に見えるかもしれないが、インクジェットなど機械の進化が進むなかでも、強度や発色の良さから「シルクスクリーン指定」で依頼してくる顧客は確かにいる。

需要がゼロではない。だからこそ、残していきたい。その思いが、日比野さんの言葉の端々ににじむ。

基盤があるなかで挑戦できるのが事業承継のメリット

事業承継をして、3年目。あらためて日比野さんが考える事業承継の良さとは、何なのだろうか。

「すでに基盤のある事業を引き継ぎつつ、決定権が自分にあるのは大きなメリットだと思います。会社のいち社員だとルールを変えるのは大変ですが、自分が代表なので、思いついたことをすぐ試せる環境です」

だからこそ、日比野さんは自分なりの工夫を重ねながら、新しい挑戦にも少しずつ取り組んでいきたいと考えている。

一方で、前のオーナーである可児さんから受け継いだ「8時に来たら、5時に帰りなさい」という決め事だけは、今も働き方の指針になっている。体を壊さないように、という先輩からの忠告だ。

とはいえ、承継して間もない頃は、思うように仕事が進まない日も多く、最初の1年は夜10時、11時まで働くこともあったという。それでも経験を重ねるうちに、少しずつ仕事の流れが見え、現在は働き方も整ってきた。

最近、半年ぶりに工房を訪れた可児さんから、こんな言葉をかけられた。

「一人前になったな」

郡上市の山の中。静かな環境で、今日も日比野さんは一枚一枚丁寧にインクをのせていく。版の角度、力の入れ方、色の再現。その微調整の先に、地域の産業を支える確かな印刷が生まれていく。