継ぐまち:東京都墨田区押上

継ぐひと:伊藤勢一郎

〈 この連載は… 〉

後継者不足は、現代の日本が抱える喫緊の課題。「事業を継ぐのは親族」という慣習や思い込みを今一度とらえ直してみると、新しい未来が見つかるかもしれません。ここでは、地域の仕事を継ぐ「継業」から始まる豊かなまちと人の物語を紹介します。

取材・文:福地敦 写真:植村マサ 編集:ココホレジャパン

全国で6つしかない「革漉工場」を承継

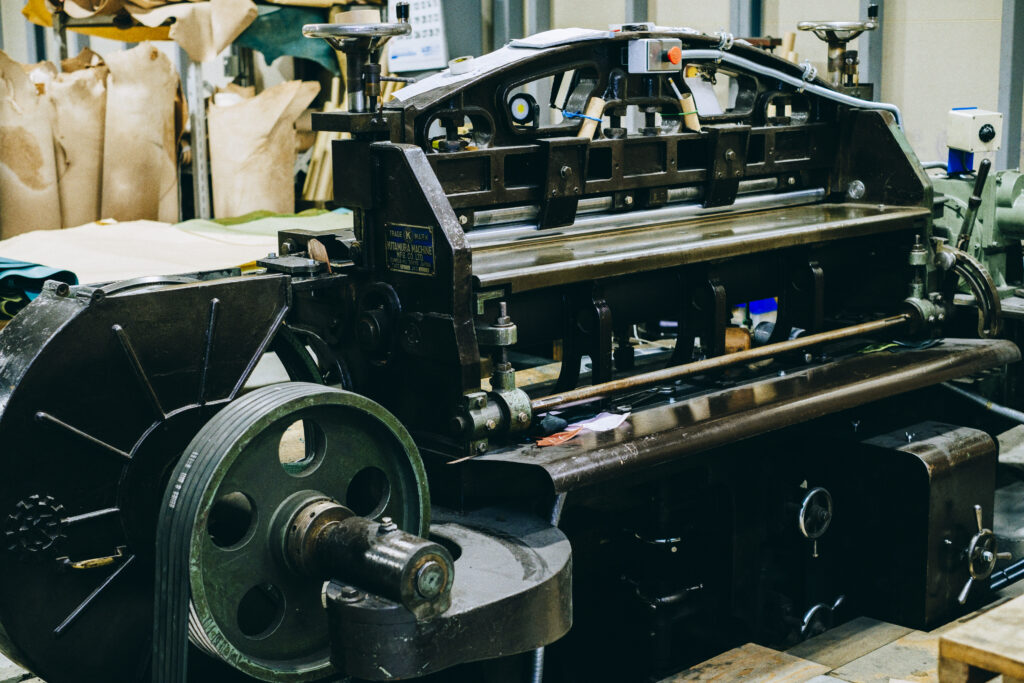

東京スカイツリーのお膝元、墨田区・押上。下町情緒が残る住宅地のなかに位置する「押上革漉」は、日本でも数少ない革漉工場のひとつだ。

「革漉き」とは革の厚みを均一にするプロセスのこと。革の厚さは動物の種類や部位によって異なるため、用途に合わせて薄くスライスすることが必要になる。ところが近年、この革漉きを担う工場が激減している。

「主な原因は人手不足と仕事自体の減少ですね。最盛期には僕の知るだけで大小含めて40以上の革漉工場がありましたが、いま外注として仕事を請け負ってくれる革漉工場は全国でも6社だけです」

そう教えてくれたのは、2018年に押上革漉を引き継いだ伊藤勢一郎さん。デニムのエプロンにTシャツという職人らしい出で立ちで淡々と話す勢一郎さんだが、実は浅草の老舗革問屋「伊藤登商店」の3代目でもある。

全国有数の「革の町」としても知られる墨田区・台東区エリア。なかでもその中心地である浅草で、勢一郎さんの祖父である登さんが伊藤登商店を創業したのは今から80年以上前のこと。

「登記上は1938年創業となっていますが、正確なところは曖昧らしくて。元々、福島で農業を営んでいた祖父と祖母が『今は東京で革の仕事が儲かるらしい』と聞きつけて、事業を立ち上げたのが、どうもその頃だったらしいんです」

革問屋は、皮革の流通と加工を支える要のような存在だ。動物の皮を「革」へと加工する製革業者(タンナー)から皮革素材を仕入れ、革漉きをはじめとする加工を施したうえで、革製品を製造するメーカーや工房へと納品する。伊藤登商店では、特に国内有数のタンナーである栃木レザー社の「ヌメ革」を中心に取り扱ってきた。

そんな歴史ある革問屋の跡継ぎとして生まれた勢一郎さんだが、家業を継ぐつもりはまったくなく、大学卒業後は名古屋の大手ファーストフードチェーンで働いていたという。

「2代目である父も『自分の代で終わり』と常々言っていました。業界全体としても、景気はどんどん悪くなっていましたしね。けれど、そんなときに苦肉の策ではじめたネット販売が思いがけずヒットして、これならもう少し続けられるかも、という気持ちになったらしいです。結局、家族総出で説得されて実家に戻ってきたのが、今から14年前、僕が30歳のときのことです」

ところが、それからわずか2ケ月後、父の恭二さんが亡くなってしまう。革問屋としての仕事は、ほとんど何も教わっていない。当然、どうやって目利きをして、どんな革を仕入れればいいのかもわからない。それでも「自分がやるしかない」と奮起した勢一郎さんは、家族や従業員、取引先にも支えられながら、着実に3代目としての道を歩みはじめる。

「とにかく手探りで、目の前の課題を一つずつ片付けていく。その繰り返しでした。業界のことをある程度まで理解して、ものごとをクリアに考えられるようになるまで5〜6年はかかりました」

そして迎えた7年目。気がつくと、先代の残した借入金を大幅に繰り上げて返済していた。「3代目として、ようやくスタートラインに立てたような気がしました」と、勢一郎さんは振り返る。

ためらいも危機感もあったけど、それより縁があった

そんな折り、勢一郎さんの元に一本の電話がかかってきた。2018年8月の、ある朝のことだ。電話の主は、当時は外注先のひとつだった押上革漉の創業者・佐々木正一さん。開口一番「ウチの工場、買ってくれないか」ともちかけられた。

「工場をたたみたいから引き取ってくれないか、と言うんです。たしかに当時、ウチから押上革漉に結構な量の仕事をお願いしてましたが、もっと大口の顧客もいたんです。だから、まずはそちらに相談してみたらと水を向けたのですが『いい返事はもらえなかったんだよ』と。とはいえ、僕だって急にそんな決断はできないと思い、一旦電話を切って、すぐに佐々木さんに会いに行ったんです」

改めて話を聞いてみると、佐々木さんは「もう80歳になるから」という。自分にも、いつ何があるかわからない。けれど従業員はまだまだ働けるし、お得意様もいる。だから、できることなら誰かに工場を引き継いでもらいたい。それでも、このまま譲渡先が見つからないのであれば、年末には廃業せざるを得ない。奥さんとも話し合って、そう決めたのだと。

そこで勢一郎さんがまず考えたのは、「なんとか廃業を先延ばしにして、もう少し仕事をやってもらおう」ということだった。

「それでちょこちょこ押上革漉に顔を出すようになったんです。『なんだ佐々木さん、まだまだ現役でいけるじゃないですか』という感じに持っていきたくて。けれど、そうやって工場であれこれ話をしたり、一緒にご飯を食べたりしていると、今度は従業員さんたちが『ああ、伊藤さんが引き継いでくれるんだな』みたいな空気になってしまって。『これはちょっとヤバいぞ……。引くに引けなくなってきた』と思いましたね(笑)」

その一方で、以前から「このまま職人の高齢化が進むと、革漉きを頼める工場自体なくなってしまう」という危惧も抱いていた勢一郎さん。革問屋が革漉きの工程を内製化することは合理的だとも思えた。考えれば考えるほど、事業承継へと心が傾いていった。

「そこからは不思議なくらいトントン拍子でした。資金面に関してもめどが立ち、人材面についても革漉きの技術を継承してくる40代の“新人”も見つかって。こういうのが縁というんでしょうか。本当にスムーズに、4ヶ月ですべての手続きが済んでしまったんです」

ベテランの職人たちも、拍子抜けするほどすんなりと若きオーナーを迎え入れてくれた。

「年齢のせいもあるのかもしれません。従業員は、その時点でみなさん60歳を超えていて、職人としての勝ち気な部分がほどよく削がれていたというか。そういう意味でも、ちょうどいいタイミングの事業承継だったのだと思います」

工場が火災で全焼。「もう終わった」と思った

承継後も、事業は滞りなく進んでいった。経営者こそ変わったものの、取引先も従業員もそのまま。機材トラブルが起きたときには、佐々木さんも快く力を貸してくれた。40代の従業員がさらにもうひとり加わったことで、職人の高齢化問題もゆるやかに改善されつつあった。

ところが、そんなときに事件は起こる。2022年8月、リフォームを依頼していた施工業者の火の不始末が原因で火災が発生してしまったのだ。

「革って、よく燃えるんですよ。実際、昔から革漉工場では火事が多いんです。だから従業員含め火の取り扱いには注意していました。特にグラインダーで鉄柵を切断し火花が飛び散るような作業をするときは、きちんと養生が必要なのですが、施工業者がそれを怠ってしまって……。ウチの従業員が気づいたときには、もうどうしようもないくらい火の手が広がっていました」

ちょうど外出していた勢一郎さんが駆けつけたときには、既に工場のほとんどの部分が焼け落ちていた。

「そこの角を曲がって、工場が炎に包まれているのをみた瞬間、『ああ、これで終わりなんだな』と思いました」

不幸中の幸いは、人的な被害が少なかったことだ。近隣の住民一名が煙を吸って救急搬送されたものの命に別状はなく、押上革漉の従業員たちも全員無事だった。しかし結果として工場の家屋は全焼。顧客から預かっていた革や機材も大きな被害を被った。

警察や消防の事情聴取を終えて帰宅した勢一郎さん。その日は、金曜日だったこともあり、週末はひとりで工場の行く末を考えたという。ただ不思議なことに、火の手を目にした瞬間の「終わった」という気持ちとは裏腹に、考えるのは「これから工場をどうやって再建しようか」ということだった。

「僕が50歳だったら、諦めていたと思います。でも当時は42歳で、もう一回くらいは立ち上がれるかなと思ったんです。ただでさえ革漉工場は減っているので、ウチまで廃業してしまったら、業界全体にも迷惑がかかるだろうという思いもありました。あとはやっぱり、同世代の従業員がふたりいたことが大きいですね」

焼け残った機材が修理可能だったことも幸いした。「革漉きに用いる加工機械は、ほとんど“鋳物”なので、火には強いんです。スマートフォンのような精密機械だったら、こうはいかなかったでしょうね」と勢一郎さん。

修理できる職人が全国にもひとりしか残されていないことも大きな課題だ

しかし、工場再建のためにはまとまった資金が必要となる。建物の修繕は、火災保険などである程度まではカバーできるものの、それだけでは不十分。機械のオーバーホールにも、かなりの費用がかかる。そこで活用したのがクラウドファンディングだ。

「CAMPFIRE」上にプロジェクトページを立ち上げたのが2023年の1月。すると瞬く間に反響が広がった。当初の目標額だった300万円は、ほんの数日で達成。最終的には500万円以上の支援が集まった。支援者の多くは、皮革業界の仲間たちだったという。

「それだけみなさん、革漉きという仕事の重要性を理解してくれていたのだと思います。『やっぱり押上革漉さんじゃないと』と仰ってくれるお客様もいました。その言葉は、今でも励みになっています。こうした支援や、近隣のみなさまの理解もあり、2024年3月から、以前と同じ場所で操業を再開できました」

革漉きという仕事を、次世代に引き継ぐために

新たに生まれ変わった押上革漉では、現在、4人の従業員が働いている。その内、事業承継後に入社した若手のふたりは、工場が再建するまでの2年間、別の革漉工場に出向していた。

「ありがたいことに『休んでいるくらいなら、ウチで預かろうか?』と仰ってくれる同業者がいて。一度外に出てさまざまな経験を積んだことで、ふたりとも機械の扱いが格段にうまくなりました。この2年間で、職人としてすごく成長してくれたなと感じています。二人を預かってくれた同業者の方には感謝しかないです。」

これは「見て覚える」が基本だった職人の育て方を、意識して変えてきた成果でもある。

「ひと昔前は、職人は自分の扱う機械をなかなか人に触らせようとしませんでした。ちょっとでも刃の設定が変わると、思うような厚みを出せなくなってしまうからです。それくらい繊細な仕事なんです。けれど、それだとなかなか職人が育たない。だからウチではなるべく早いうちから、機械に触ってもらうようにしています」

その一方で、今は慢性的な人手不足に悩まされている。年配の従業員のなかには、持病から復帰したばかりの人もいるため無理はさせられない。繁忙期には、どうしてもマンパワーが足りず、勢一郎さん自身が現場に立つことも少なくない。

「革漉きという仕事を、いかに次世代に引き継いでいくのか。改めて考えなくてはならない時期に差し掛かっていると感じています。そのために僕にできるのは、まずは誰もが働きやすい環境を整えること。そこで工場の再建に伴い、新たにエアコンを導入しました」

従来の革漉工場は、エアコンを設置しないのが常識だった。工場内では一日中、革を漉くための刃物を研いでいるため、舞い上がった粉塵がフィルターにつまり、エアコンを故障させてしまうからだ。そのため夏場になると、みんな顔を真っ赤にしながら仕事をしていたという。

「せっかく工場を新しくするし、クラウドファンディングの支援も頂いていたので、思い切ってエアコンを導入しました。」

革漉きという仕事の門戸を拡げるために、さまざまなライフスタイルに対応できる柔軟な雇用体制も整えたいという。

「小さな会社なので、融通は利くと思うんです。たとえば、子育て世代の方であれば、子供が体調を崩したときだったり、送り迎えの都合だったりは、なるべくそちらを優先させてあげたい。そうすれば今までほとんどいなかった女性の革漉き職人も生まれるかもしれません。とにかく革漉きという仕事に興味を持ってくれる人が現れたときに、少しでも気持ちよく働ける環境をつくっておくことが、これからの僕の役割なのかなと思っています」

ものづくりには、優れた感覚と経験を有した職人の力が必要不可欠だ。どんなに技術が進歩してても、それは変わらない。そういった人材を育てるためにも、いま必要なのは勢一郎さんのような、現場感覚と経営者感覚とを兼ね備えた、若きリーダーだろう。東京の小さな町工場の新たな一歩が、伝統的な皮革産業の世界に、しなやかな変化をもたらしつつある。

継いだもの:革漉工場と革漉きの技術

会社名 押上革漉株式会社

住所:東京都墨田区押上2丁目32−7

革漉に関してのお問合せ先

株式会社 伊藤登商店

TEL 03-3872-4881

担当 伊藤勢一郎