秋田から発信する古代の彩り

雄大な日本海、世界自然遺産「白神山地」、出羽丘陵の緑豊かな森林地帯に囲まれた秋田県能代市。秋田杉の木材加工で栄え「東洋一の木都」と称されたこの地に静かに佇む「彩紫工房 里山」。この工房で69歳の佐藤さんは、39年の歳月をかけて「紫根染め」という伝統的な染色技法を守り続けています。

30歳から独学で染めの道に入った佐藤さんは、現在、健康上の理由もあり、その貴重な秘伝の技術を引き継ぐ人を探しています。

聖徳太子の時代から続く紫根染め

紫根染めとは、ムラサキソウという植物の根を使用した染色法です。この染色技術は聖徳太子の時代から続き、特に天皇家や公家の位を表す重要な色として用いられてきました。

南部藩(現在の岩手県)では年貢米の代わりに紫根を薬草として江戸へ送っていたという歴史もあり、「癌に効くと言われていたらしい」と佐藤さんは言います。

ムラサキソウが自生する場所は火山灰が多く栄養の乏しい厳しい環境が多いため、明治維新で南部藩の保護を失った後は一時完全に途絶え、地元の努力により大正5年に復活しました。現在では環境悪化により自生のものは非常に少なく、絶滅危惧種に指定されています。

独自に編み出した匠の技

佐藤さんの技術は他の紫根染め職人とは一線を画します。

「紫根は根っこの表面にしか色素がつかないんです。その色素というのは自分を守るための色素なので、いじめてやればつくんです」と佐藤さんは説明します。従来の方法では臼で叩いて根を絞る工程が一般的だそうです。しかし佐藤さんはこの方法に疑問を感じました。「臼で叩くということは色素を撒き散らしているんだよ。一番いいところを臼の中のあっちにつけたりこっちにつけたりして」と語ります。

代わりにアルコールを使い紫根から色素を抽出する独自の方法を開発。また、一般的にタブーとされる沸騰点での染色技術を独学で習得し、深い紫色を実現しています。

「沸騰というのは紫根にとっては一番タブーなこと。色を分解してしまうので」と佐藤さんは説明しますが、それでも「結果的にはそこまでしないとこの色は出せない」のだそうです。

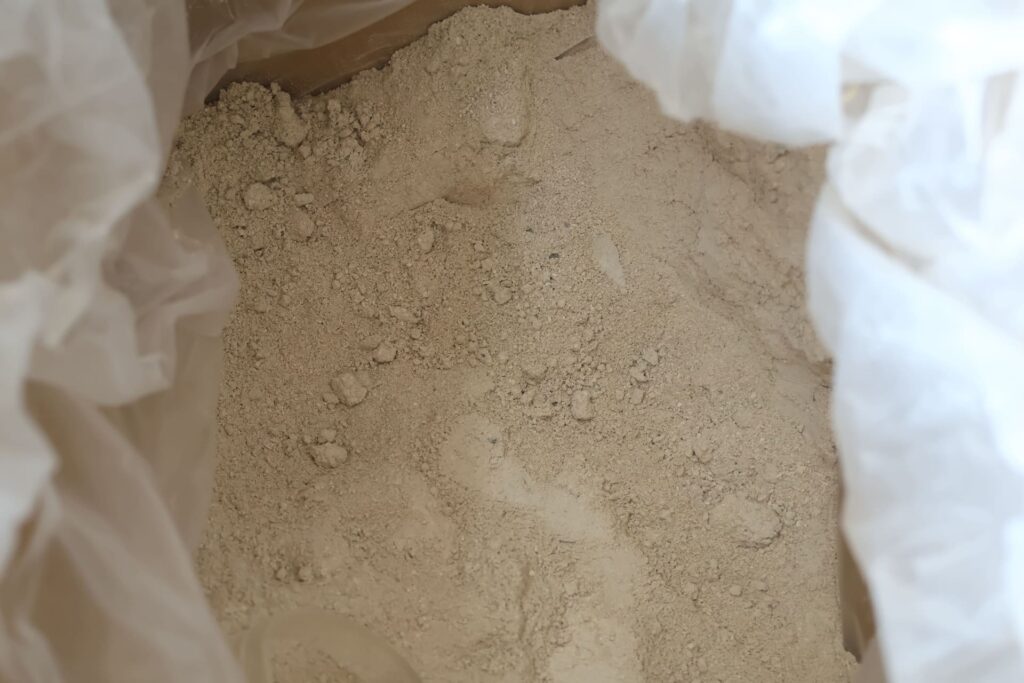

染め上げるには何十回も繊維に灰や色を重ねる根気強い作業が必要です。

材料に使う「紫根」を自ら育て、独自の工程で染め上げる。さらに生地の種類によって染め方を変える繊細な技術も求められます。「この白生地をこの濃さまで染めるには、どれだけの時間と手間がかかるか、染めを知っている人だったらわかる」と佐藤さんは語ります。

古の色を未来へつなぐ

現在、本格的な紫根染めができる人はほとんどいません。日本の貴重な染色文化である紫根染めの技術は、誰かが受け継がなければ失われてしまう可能性があるのです。

これまで佐藤さんは本格的な弟子を取ったことはありません。染める工程を一緒に作業したことはあっても、技術を本格的に教えたことはないそうです。

後継者に求めるのは、おそらく佐藤さん自身のような「研究の精神」と「粘り強さ」でしょう。

そして、紫根染めだけでは生計を立てるのは難しいとも佐藤さんは言います。佐藤さん自身は元々生業としていたリフォームの仕事や副業をしながら紫根染めを続けているそうです。

「やれるものならやってみろ」という言葉をきっかけに独学で始めた佐藤さん。その後、地道に染めのデータを作成。数値化しながら研究し「深紫」を再現できるほどの腕前となりました。自分の道を静かに極めてきた人です。

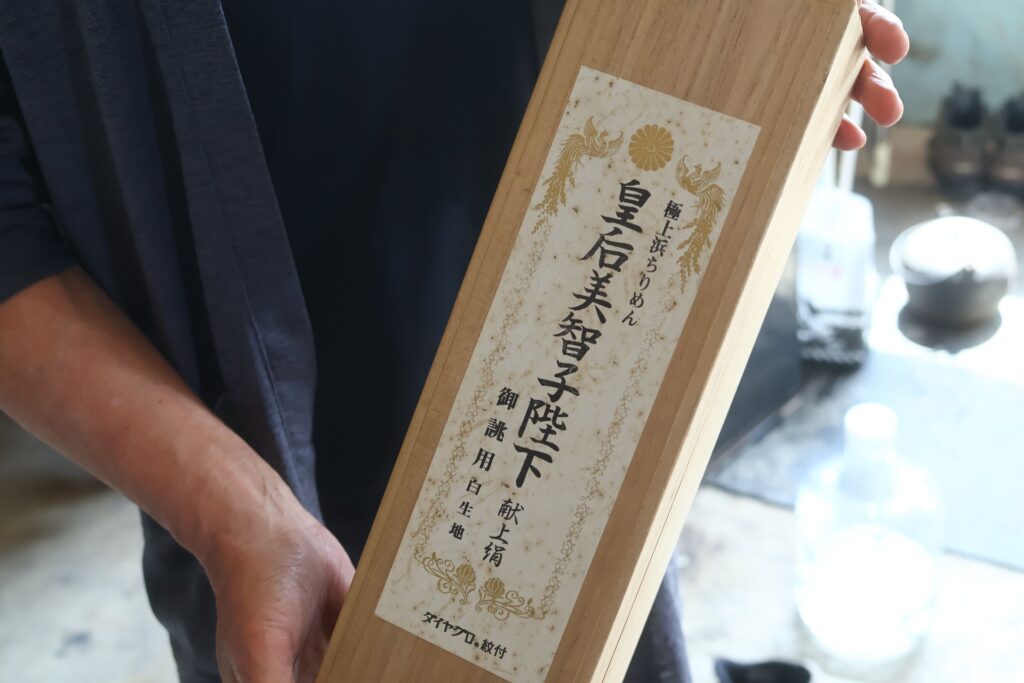

また、佐藤さんは全国を回って骨董品の中から貴重な生地を見つけたり、様々な職人とも交流してきました。「輪島の塗師やあちこちの職人さんと話すると色んな面白い情報が得られる」と語るように、単なる染色技術だけでなく、日本の伝統色に関する幅広い知識も持っています。後継者となる方は佐藤さんからこれらの知識も受け継ぐことになるでしょう。

聖徳太子の時代から伝わる美しい紫色を未来へつなぐ、その大切な役割を担う方を待っています。