継ぐまち:兵庫県小野市

継ぐひと:宮之原康詞、山口小春

伴走するひと:小林新也(合同会社シーラカンス食堂)

〈 この連載は… 〉

後継者不足は、現代の日本が抱える喫緊の課題。「事業を継ぐのは親族」という慣習や思い込みを今一度とらえ直してみると、新しい未来が見つかるかもしれません。ここでは、地域の仕事を継ぐ「継業」から始まる豊かなまちと人の物語を紹介します。

取材・文:高橋マキ 写真:酒谷薫 編集:浅井克俊、中鶴果林(ココホレジャパン)

日本の5倍の価格でいきなり世界に飛び出した「播州刃物」

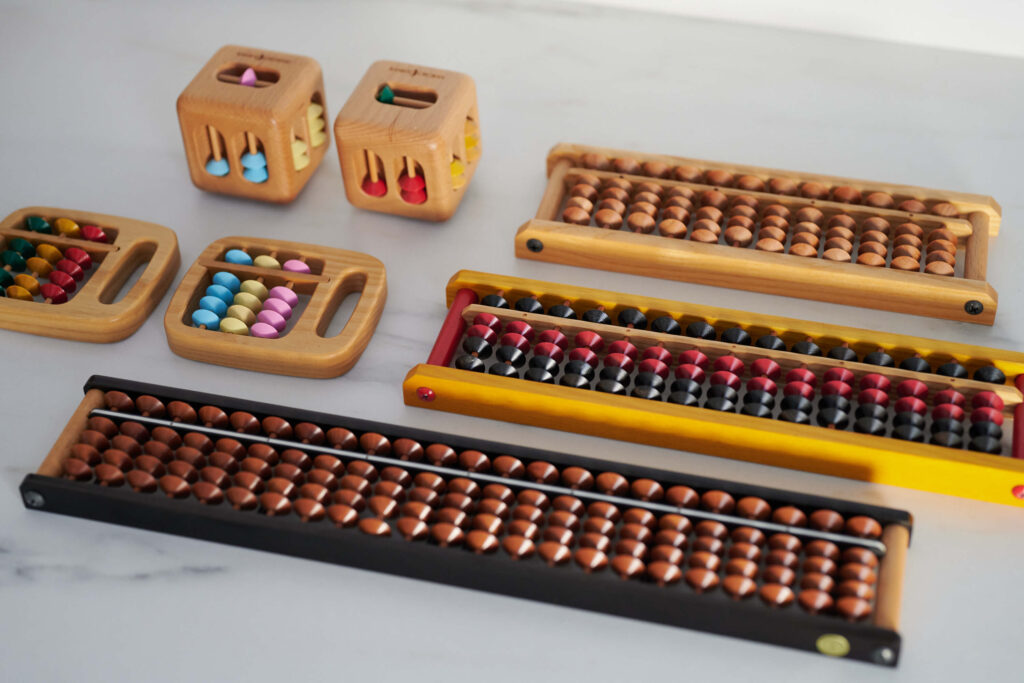

兵庫県小野市。神戸市と、播州(播磨)地方の中心都市である姫路市のほぼ中間に位置し、両市のベッドタウンとしての機能を持つまちだ。そろばんの生産で全国シェア70%を誇り、もうひとつの伝統的特産品として、家庭刃物があげられる。

さて、家庭刃物とは何か。耳慣れない言葉だが、剃刀(カミソリ)・鋏(ハサミ)・包丁類を指すらしい。中でも小野市の職人さんたちが得意とするのは、裁縫で使う握り鋏や裁ち鋏(ラシャ切鋏)、花鋏や散髪鋏など、日本の暮らしで日常的に使われてきた鋏たち。かつては、まちの金物屋さんが扱い、切れ味が悪くなれば研ぎに出し(あるいは自分で研いで)、代々家族で長く大切に使われてきた道具だが、現代では必要なときにホームセンターや100均で買う、切れなくなったら使い捨てる、万能鋏がひとつあればそれでいい…という人もいるだろう。

「小野市は、日本最古ともいわれる刃物産地なのに、個々の職人さんのほとんどは下請け仕事です。いかに安く、たくさん売るか。そうしなければ儲からない、長い付き合いがあるから値上げもできない、という最盛期の考え方を、地元のみなさんが何十年もアップデートできないままでした。職人さんの数が減り、高齢化している今、そんな意識を変えるところからリ・ブランディングしようと考えました。その一手として、まずは販路を海外に新規開拓したんです」

そう語るデザイナーの小林新也さんが、地元の小野金物卸商業協同組合から「新しいハサミをデザインしてくれないか」と相談を受けたのは2013年のこと。ところが小林さんは、ハサミ自体は「あえて変えない」という選択を取り、250年以上もの歴史を持つ小野の家庭刃物に、新たに「播州」という地域名を授けてブランド化し、海外に打って出たのだ。

その年の9月にはパリ・デザインウィーク中に開催された「Japan best」、翌年2月のドイツ・フランクフルトの見本市「アンビエンテ」へ出展するというスピード展開。これをきっかけに、小野の名もなき家庭刃物は、「播州刃物/BANSHU HAMONO」として一躍世界に知られることとなった。

「口癖のように半信半疑やぞ~(笑)といいながら僕らを送り出してくれた地元のみなさんでしたが、海外の展示会で注目を集め、さらに日本の5~6倍の価格でもしっかり売れたという実績は、その目から、古い鱗を落とすのに十分でした」

小林さん率いるデザインスタジオ「シーラカンス食堂」は、この小野という地域に根差す産業をブランディングしながら、同時に後継者問題に取り組むデザインイノベーションで、今、注目を集めている。

生まれ育ったまちのことなのに、何も知らなかった

一面ガラスの大きなドアに、WORK SHOPの文字。のどかな小野駅前のまちなみの中でパッと目をひく、合同会社シーラカンス食堂の目印だ。

「実家の表具店なんです。このまちに生まれ、ふすま紙の端切れで遊んで育ちました」

小林さんは、このまちで生まれ育ち、シーラカンス食堂を立ち上げた。改めて書くが、ここは食堂ではなく、食堂という名のデザインスタジオ。

10代でプロダクトデザイナーの喜多俊之さんに憧れ、大阪芸術大学でデザインを学んだ。「喜多さんの代表作の一つに、和紙を使った照明器具があるんです。流通時など、使わないときにコンパクトになるという工夫が、日本の掛け軸や巻物にヒントを得ていると知って、衝撃を受けました」

床の間を飾る掛け軸は、小さく巻いて収納したり持ち運んだりする。日本では当たり前のことが、こんなにも世界を驚かせるのだと初めて知った。一方で、自分を取り巻く日本のライフスタイルはどんどん西洋化していき、地元から都会へ人々が出ていくのを目の当たりにしていた。「なんとなく、日本らしさが薄れていく」という感覚があった。表具師である父も、自分が子どもの頃に比べると、ずいぶんと暇そうにしている。時代は、00年代を迎えていた。

「表具って、何なんやろ。暮らしの文化って、何なんやろ。そんな思いから工芸や伝統産業に興味を持つようになりました」

縁あって学生時代から島根県の里山に通うようになった小林さんは、学外での古民家リノベーションを通して、石州瓦、石見焼き、組子細工など、島根の職人さんと次々と繋がっていき、仕事が生まれた。そのまま起業するかたちで地元にデザインスタジオの看板を掲げたが、「大人になってみると、生まれ育ったまちのことは、ほんとに何も知らなかった」と振り返る。

1987年生まれの小林さんが大学を卒業するころには、小野市の伝統的特産品として有名な播州そろばんも家庭刃物も、どちらも世界屈指の品質を誇りながら、職人の高齢化が進み、後継者不足の危機に陥っていたのだ。

「教えたくないわけじゃないけど、弟子は受けられない」

シーラカンス食堂を設立し、最初に手がけた地元のしごと、播州そろばんのデザインイノベーションが好調に滑り出したころ。小野金物卸商業協同組合から受けた「新しいハサミをデザインしてくれないか」という相談に対する小林さんのアンサーは、新商品をつくるのではなく、ブランド化して、値段を上げること、「そして何より、後継者を作らないといけないというのが、絶対的なミッションだった」という。

海外の展示会は、2013年のパリを皮切りに、ニューヨーク、ロンドン、アムステルダムと予想以上の反響を得て、国内でも従来の3倍ほどの価格帯で売れ始めた。播州刃物が扱う全種類の刃物の価格の値上げを達成したというからすごい。その後ふるさと納税の返礼品としても注目を集め、播州刃物のWEBサイトやSNSといったオンラインでの発信がきっかけとなって、職人希望者からの問い合わせが来るようになったという。

「国内のみならず、アメリカとイタリアからも弟子入り希望者がこのまちを訪ねてきてくれました。そしてその中から、握り鋏の職人さんのところに一人目の弟子入りが叶ったんです」

それまでは、職人さんたちにとって「後継者といえば息子」だった。後継者育成はもう何十年も前に諦めていたし、むしろ自分から断って、息子たちを企業に就職させてきた。そんな職人さんたちが少しずつ、若い世代に自分の技を伝えたい、と前向きな姿勢を見せるようになっていったのだ。市の後継者育成制度も整い、その後に二人目、三人目と弟子入りが続いたのが2015年のこと。

ところが、問い合わせの割に、話はトントン拍子には進まない。職人志望者はいるというのに、迎え入れることができないのはなぜなのか。

「親方というのは、弟子が一人前になるまで責任を持たなければいけない。でも、ほとんどの職人さんがすでに70代という高齢にさしかかっていて、弟子が一人前になるまで自分がもたないかもしれない、というのが、彼らの不安要素だったんです」

教えたくないわけじゃないけど弟子は受けられない、という大きな大きなジレンマ。しかし小林さんはそこに光を見出した。

「そうか、弟子入りという継承の方法に固執しなければ『なんぼでも』教えてはくれるんだ、と発見したんです。それなら、継承の仕方を変えよう、と考えたんです」

「富士山ナイフ」で、未熟な職人に仕事をつくる

弟子入りありきの承継方法から脱却するためには、継業志望者が基礎的な刃物づくりをトレーニングできる作業場を別に構え、必要に応じて地域の複数の刃物職人さんたちに教えを乞えればいいのではないか。そう考えた小林さんは、2018年の夏、自宅を改装して、刃物職人の後継者育成のための鍛冶工房「MUJUN WORK SHOP」を開いた。現在は、宮之原康詞さんと山口小春さんの二人が、ここを拠点として職人を目指している。

「宮之原さんは、初めは会社勤めをしながら土曜日だけ、お金もいらないからと来てくれるようになったんです。でもまもなく、毎日顔を出すようになっていて、あれれ、と思ったら「会社、辞めました」と。二人目の子どもも生まれたばかりと聞いていたし、そこまで本気なら僕も受け入れるしかないな、と腹をくくりました(笑)」

もともと職人に強い憧れがあったという宮之原さん。「今の夢は、盆栽をしている人ならば必ず知っている、または持っている鋏を造る職人になることです」

もうひとりの小春さんも職人肌。取材で訪れた日、「初めてつくった花鋏が、ちょっとうまくいってないから」と、「MUJUN WORK SHOP」のほど近く、神社の木陰から心地よい風が抜ける木造の小屋に向かっていた。師匠のひとり、井上昭児さんの鍛冶工場だ。

「本来であれば途絶えることが決まっているものを、なんとか次に繋ごうとする工場の意志に惹かれて」小野に来ることを決めたのだと語ってくれた。

「特殊な依頼に備えて、自由鍛造の腕も上げたいと思っています。ある程度の生産力がないと立ち行かないと思いますが、必要とされているものを、数が出ないからという理由で断りたくないです。次の世代に残せるものが少しでも増えればいいな、と思います」

90代の井上さんは、究極の職人技である「総火造り鍛造」の担い手で、花鋏の世界では日本一と呼ばれる職人。この道70余年の井上さんが黙々とハンマーを振り下ろし、花鋏を仕上げていくそばで、初めての花鋏づくりに挑む小春さん。「どの道具を使ったらいいか教わったので、今からやってみます」と、真摯な眼差しで工具に向かう。

「彼らはシーラカンス食堂の社員ではなく、それぞれ個人事業主。ただし、月の半分以下の時間だけうちのオリジナル商品の製作に関わってもらい、これに対して毎月定額を支払っています。それ以外の案件については、売り上げの半分を彼らに渡す。将来のことは、彼らに委ねています」

と、小林さん。オリジナル商品とは、継業志望者が技術を習得しながらしっかり稼ぎを得ることができるようにと、小林さんが考案したプロダクト、栓抜き付きの多目的折りたたみ式「富士山ナイフ/FUJI KNIFE」。

「ハサミより作りやすく、刃物づくりにおける基本は学べる。練習にもなって、利益率がいい。これだ、と思いました。欧米ではボトルオープナーもよく使うんです。休日や昼休みに、ピクニックしている人がチーズとハムを切って、ボトルを開ける。その光景にハマるナイフになればいいなあって」

デザインにもネーミングにも “富士山” を取り入れているのだから、相当な確信犯だ。さらに、購入することが若き職人の育成、伝統工芸の未来への継承につながるソーシャルプロダクトとあっては、わたしたち消費者の心はさらに揺さぶられるのだから、憎い。もちろん、世界中から続々とオーダーが入る。

地域のひとたちが胸を張れる地場産業に

それでも、播州刃物の製造に従事する職人さんたちの平均年齢が70代後半だと聞くと切なくなるが、「職人さんたちは、仕事がないわけじゃない。人気の商品は何ヶ月待ち、というほど仕事を抱えているんです」と小林さんから教わった。

「それなのに後継者不足、というのが根深い問題です」

日本の手しごと、手工業の良さは、少量多品種に合わせられることであるはず。ところが、経済成長に乗じて流通を拡大し、量産化された華々しき時代の定石を変えることは一筋縄ではない。小林さんは、都市のように暮らしと仕事が分断していない「里山暮らし」にそのヒントを見出そうとしているらしい。

「後継者問題やブランディングの観点から見ても、ローカルに小さな経済圏をもう一度取り戻さないといけないんじゃないかと思うようになりました。今も地元と島根の里山暮らしを往復しながら、そんなことを学んでいるところです」。

経済のあり方、暮らしのあり方、仕事のあり方。私たちの立つ現在地は、まさに価値観の大きな転換期。シーラカンス食堂の鍛冶工房「MUJUN WORK SHOP」のように地域に開かれた職人の訓練場、試し打ちの場の創出は、消えゆく地場産業を未来に残していくためのよきヒント、よき事例となるに違いない。

後継者課題解決のためにも、小林さんが描く小野市の次のフェーズは、地域が未来にも世界にも胸を張って地場産業と呼べるなりわいをつくり、小さな経済圏を育みつつ、「このまちの仕事を継ぎたいひと」を増やすこと、なのかもしれません。

継いだもの:播州刃物の製造

住所:兵庫県小野市西本町527番地

HP:合同会社シーラカンス食堂