明治時代から続く銭湯を次世代へ

石川県小松市にある「角湯」は、明治41年(1908年)に創業し、100年以上の歴史を持つ老舗銭湯です。小松市にはかつて約35軒の銭湯がありましたが、現在残っているのはわずか数件。角湯は、その中でも最も長い歴史を誇り、木田さんご夫妻が切り盛りしています。

夫の正喜さんは3代目。先々代のおじいさまが明治時代に創業し、戦時中の昭和19年にお父様が引き継ぎ、平成7年に正喜さんが事業を承継しました。正喜さんは元々サラリーマンとして働いていましたが、お父様が亡くなられたことを機に家業を継ぎ、61歳で専業となってから19年間、銭湯経営に専念してきました。

現在80歳の木田正喜さんですが、体力面の課題や今後銭湯として経営していくために必要な改修・設備投資など金銭的な課題を感じており、角湯の新たな継ぎ手を募集することにしました。

現実的な課題を1つずつ解決しながら、歴史ある銭湯を次世代に繋いでいきたいという想いのある方とともに、木田さんご夫妻としては、銭湯に限らず、この場所を新たな方法で活用してくれる方についても歓迎しています。

子供から大人まで、地域に親しまれてきた銭湯

角湯は、老若男女に親しまれ、地域と時代の移り変わりをともにしてきました。

毎週日曜日には「松葉の湯」を実施。隔週水曜日には季節ごとにラベンダー・ペパーミント・漢方湯などの変わり湯を提供し、リピーターのお客様にも変化を楽しんでいただけるよう工夫されています。

浴場の壁面には、富士山の写真とミニ庭園を設置。浴槽には緑・黄・赤の3色に変化するネオンが輝き、子どもたちにも喜ばれています。

また、木田さんご夫妻は、銭湯経営の楽しさややりがいを以下のようにお話してくれました。

「角湯に来た方と話していると、この場所で風呂友(ふろとも)ができたという方もいらっしゃいます。お互いの名前も住所も知らないけれど、気を遣わなくていいから楽なんだと。私たちもお客様とお話しする時間はとても楽しく、ひとつのやりがいになっています」

営業時間は午後2時30分から午後9時30分まで。定休日は木曜日と第1・第3金曜日ですが、営業日は多くの方々が訪れ、世代を超えた交流の場となっています。

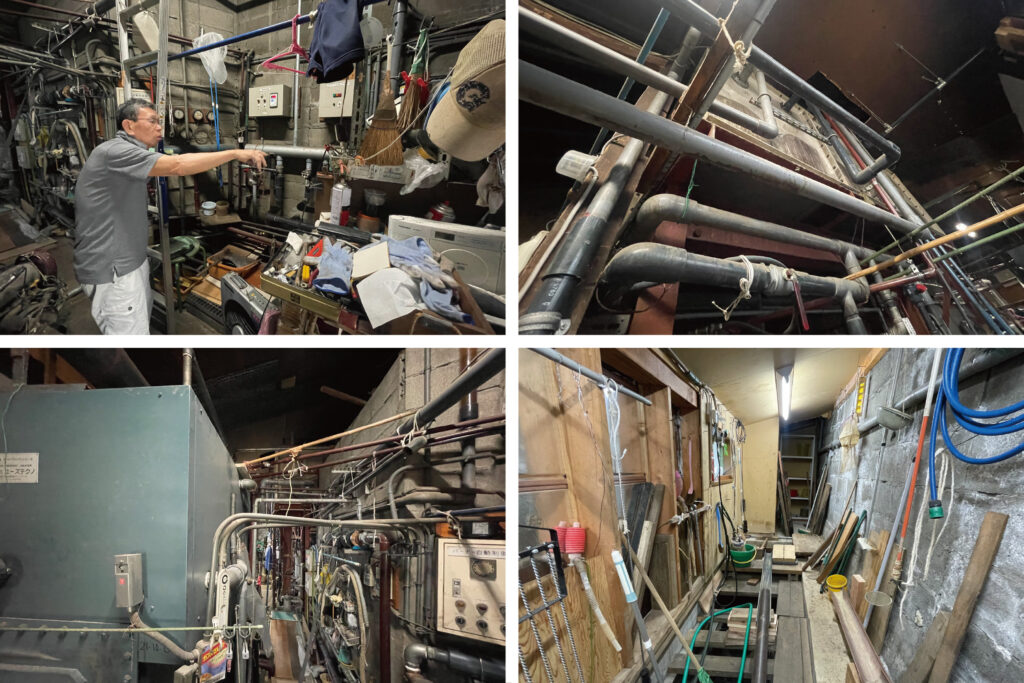

エネルギー効率を考慮した設備

営業開始は午後2時30分からですが、午前中は、浴槽の掃除、地下水ポンプのフィルター交換など、主に清掃作業を行います。

ボイラーに火を入れるのは午前11時頃。最初は廃材を使って温度を上げ、その後重油に切り替えて適温を保ちます。

角湯では地下水を使用しており、タンクに汲み上げた水をボイラーで温め、循環装置とろ過装置を通して浴槽に送る仕組みになっています。

「お客さんが来る時間には42度くらいになるように調整します。重油のみを使用すると1日100リットルくらい必要ですが、廃材を使うことで重油の使用を70リットル程度に抑えています」

また、加熱の過程では、使用済みの温かいお湯の熱を利用することで、新しく供給される冷たい地下水を予熱する仕組みが組み込まれており、エネルギー効率を大幅に向上させています。

一方で、ボイラーや循環ポンプ、ろ過装置、熱交換器をはじめとする各種設備については、それぞれ約5年毎に大規模なメンテナンス、交換が必要です。次の改修の目安となる2026年~2027年には、約900万円の修繕費がかかる想定だと木田さんは話します。

加えて、銭湯として引き継ぐ場合の条件として、煙突と重油タンクの解体・移設が必須となります。こちらも修繕費とは別で約1,300万円の費用がかかる見込みです。

これらの金額は、あくまで現状のスタイルを踏襲した上での試算となるため、最新の設備や運営の方法を導入することでコスト面の負担を減らせる可能性はありますが、現状の銭湯の売上は月に70万円ほどです。

銭湯のまま残していくためには、承継前に木田さん夫妻や各種専門家とも相談しながら、設備や経営の課題を乗り越えていく力が求められます。

立地の魅力と事業の可能性

角湯は小松駅から車で約5分、交通量の多い道路に面しており、駐車場も3箇所、計20台分停めることができます。うち2箇所の駐車場については木田さんからの賃貸となりますが、抜群の立地で集客面には困らなさそうです。

木田さん夫妻は、銭湯に限らず、角湯を引き継いでくださる方のアイデアは積極的に受け入れたいと考えているため、100年以上続く銭湯の歴史を活かした事業の提案もお待ちしています。

ほっとする地域の居場所を次世代へ

これまでも老朽化する設備の課題や自身の体力面にも向き合い角湯を守ってきた木田さんご夫妻。続けてこられた原動力としてはお客様への感謝の気持ちが大きいと話します。

「銭湯経営は、体力と根気が必要な仕事です。また、機械のトラブルが起きたときにも対応できる技術的な理解力も大切になります。でもやっぱり一番大事なのは、お客様に喜んでもらいたいという気持ちですね」

木田さんご夫妻としても、これまで様々な課題に直面してきたからこそ、継ぎ手の方の負担などを考えると銭湯として角湯を残していくことに心配な点もあると話しています。

一方で、引き継いでくれる方のアイデアや想いについては寄り添いながら一緒にその方法を検討していただけます。銭湯として残してくれる場合には、設備の操作方法から日々のメンテナンス、お客様対応まで、長年培ってきた銭湯のノウハウを丁寧に伝授していただける予定です。

明治、大正、昭和、平成、令和と5つの時代を越えて、地域の日常生活を支え続けてきた角湯を、様々な視点と方法で次の時代に残してくれる方からのご応募をお待ちしています。