新潟県津南町で、江戸時代の文献にのみ記録が残り、一度は途絶えた「幻の衣」と呼ばれた伝統技術が現代によみがえっています。1950年代に津南町内で発見された古いアンギンの袋をきっかけに復活した「アンギン編み」は、苧麻(カラムシ)を原料から育て、収穫から糸づくり、そして編物まで全工程を手作業で行う、津南町だけが継承する世界でただひとつの技術です。

津南町だけに残された軌跡

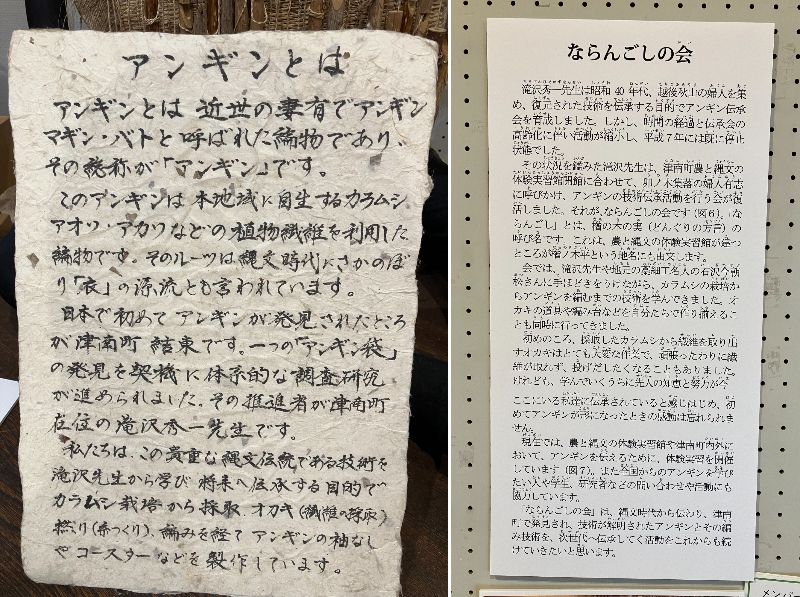

苧麻織りは、縄文時代から続く日本最古の編物技術のひとつです。「アンギン」とは、イラクサ科のカラムシという草を編んだ布のことで、編衣(あみぎぬ)が語源となってアンギンと呼ばれるようになったのではないかといわれています。

なぜ「幻の衣」なのかというと、昭和28年に津南町と長野県栄村とにまたがっている秋山郷で発見されるまで、鈴木牧之の書いた「秋山紀行」など、近世末期におけるこのあたりの衣生活資料として文献上にしか登場しない布だったからです。それが、1953年に津南の民俗学者、滝沢秀一 氏によって秋山郷の結東集落で「袋」が見つかり、津南町樽田にひとりだけ編み技術をもった伝承者が発見されました。

発見当時から”未来へつなぐために編み技術を保存しなければ”と、その伝承者から試行錯誤を重ねながら、技術伝承に取り組みました。現在その技術を教えてくださった方は亡くなられてしまいましたが、その魂は「ならんごしの会」のメンバーによって受け継がれています。

全国各地に苧麻織りの技術は残っていますが、津南町の「アンギン編み」が他と決定的に違うのは、カラムシの栽培から最終製品まで、すべての工程を100%自前の素材で行っていることです。

他の地域では体験用に他の繊維を混ぜたり、一部の工程のみを行ったりしていますが、津南町では昔ながらの完全な技術を保持しています。博物館などでも苧麻織りの展示はありますが、これほど純粋なかたちで技術が継承されているのは、日本で津南町だけなのです。

一年をかけて紡ぐ、手仕事の美学

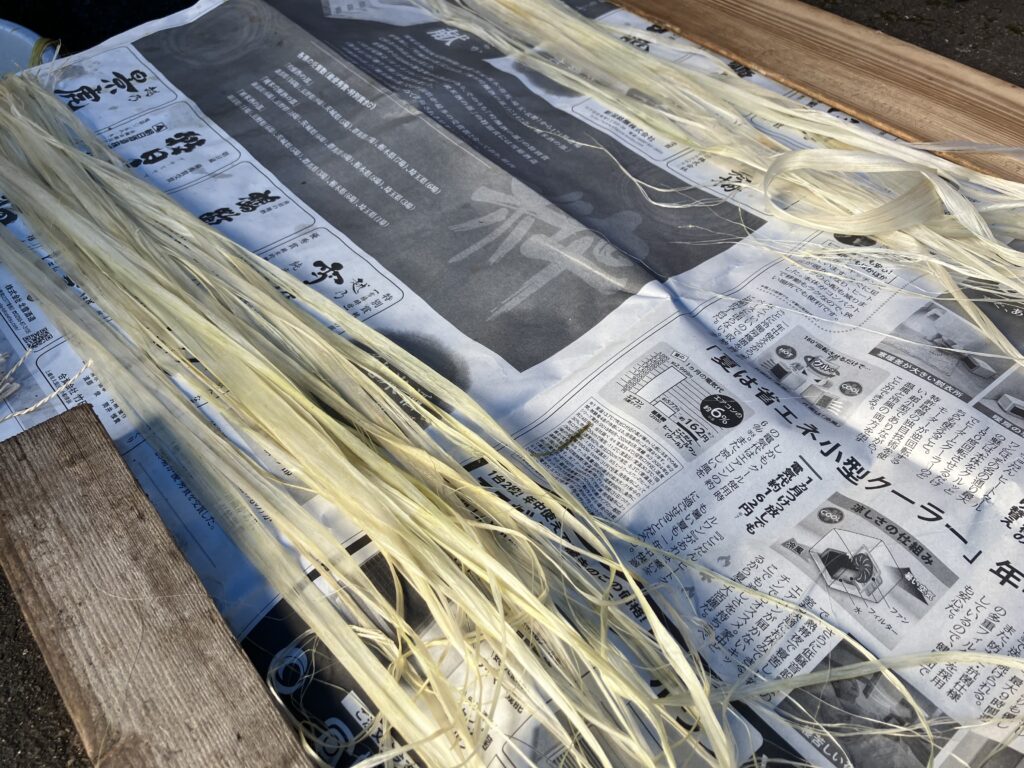

津南町のアンギン編みの魅力は、なんといっても原料の栽培から製品完成まで、すべてを自分たちの手で行うことです。春には畑でカラムシの草取りから始まり、夏には収穫、そして皮むき作業へと続きます。6月下旬、ならんごしの会のメンバーの皆さんは収穫したカラムシの茎から丁寧に皮をむく「おかき」作業に取り組んでいました。

この作業は見た目以上に技術が必要で、力加減ひとつで繊維の質が大きく左右されます。20年のベテランでも「まだまだ」と謙遜するほど奥が深く、白く美しい繊維を取るためには長年の経験が不可欠です。

夏の間に干して乾燥させた繊維は、冬の間に糸へと加工されます。この糸づくりも膨大な時間を要する作業で、細く均一な糸を紡ぐには高度な技術と集中力が求められます。そして冬場になると、ようやく編みの作業に取りかかることができるのです。

現在、ならんごしの会では名刺入れやティッシュボックスカバー、小物入れなど様々な製品を製作しており、そのどれもが上品な光沢と独特の風合いを持つ、世界にひとつだけの作品として仕上がります。

中には藍染めで美しい青色に染めた糸を使った作品や、草木染めで染めて落ち着いた茶色に仕上げた製品もあり、メンバーそれぞれの個性と創意工夫が光っています。「昔のものを作っているから、昔の染料を使いたい」という思いから、化学染料ではなく自然の材料での染色にこだわる姿勢も、この技術への深い愛情を物語っています。

求められるのは、本気の覚悟

ならんごしの会で技術を学ぶということは、決して片手間にできることではありません。メンバーの皆さんは「生半可な気持ちでは続けられない」と口をそろえます。

作業は天候や作物の生育状況に左右されるため、決まった曜日や時間に行うことはできません。みんなで話し合いながら「そろそろ草取りをしよう」「今日は皮むきに適している」といったタイミングで集まります。そのため、自分の都合に合わせて参加するような関わり方では、技術の習得は困難です。

また、新しく加わった方は最初の一年間、すべての作業をボランティアとして学んでいただきます。子どもたちへの体験指導なども含め、会の活動全般に携わりながら、一年を通じた全工程を体で覚えていただく必要があります。この期間を経て初めて、技術指導ができるレベルに到達するのです。

長く活動を続ける中で、屋外作業の大変さに直面し、続けることを断念された方も少なくありません。それほどまでに、継続には体力と覚悟が求められる世界です。

それでも続ける理由、そして背負っている重み

「一度入ったらやめるにやめられない」とユーモアを交えて話す一方で、皆さんの表情からは深い充実感がうかがえます。「みんなでいいものを作りたいという気持ちが共通している」「一人だったらとっくに辞めているけれど、みんながいるから続けられる」という言葉からは、技術への情熱とメンバー同士の強い絆が感じられます。

しかし、皆さんの思いの根底にあるのは、それ以上に深い責任感です。「津南町の結東(けっとう※津南の地名)で見つかったという意義深いこと。それを津南の文化として残していきたい」という言葉が示すように、これは単なる趣味の延長ではありません。日本中のどこを探しても津南町にしかない技術を、自分たちの世代で途絶えさせるわけにはいかないという、強い使命感に支えられているのです。

現在のメンバーのうち最も新しい方でも10年以上の経験を持ち、中には88歳という高齢でありながら現役で活動を続けている方もいらっしゃいます。「私たちが元気なうちに次の世代に伝えなければ」という切迫感は、日に日に強くなっているのが現実です。

全国から技術を学びに来る人がいる一方で、肝心の地元での後継者が見つからない現状に、皆さんは複雑な思いを抱えています。「やめるにやめられない」という表現からも、これがもはや選択ではなく、津南町民としての責務だと感じていることが伝わってきます。

お金では測れない価値を大切にしたい

アンギン編みの製品販売による収入は「暑い時期のお茶代程度」というのが現実です。メンバーの皆さんも「これだけで食べていくことはできない」とはっきりおっしゃいます。

しかし、だからこそこの技術は純粋なのです。商業的な効率や利益を追求していたら、とっくに工程を簡略化したり、より扱いやすい素材に変更したりしていたでしょう。メンバーの皆さんが20年間も変わらず昔ながらの方法を守り続けているのは、お金以上に大切にしたいものがあるからです。

この活動に参加していただく方には、他で生活基盤が確保されていることが現実的な条件となります。そして何より、津南町だけに残されたかけがえのない文化を、次の世代に手渡していくことに深い意味を感じていただける方に来ていただきたいのです。

「お金にはならない」けれど、皆さんが日々積み重ねている練習や、完成した作品への誇らしげな表情、そして「みんなでいいものを作りたい」という純粋な思いこそが、この技術の本当の価値なのだと感じます。

本物に触れることから始まる出会い

興味を持たれた方は、まずアンギン編みの体験にお越しください。しかし、これは単なる「お試し」ではありません。実際に手を動かし、メンバーの皆さんと同じ空間で作業することで、この活動の本質的な魅力を感じ取っていただく大切な時間です。

体験では、カラムシの繊維に直接触れ、その手触りや質感を確かめていただけます。そして何より、20年間この技術を守り続けてきたメンバーの皆さんの話を聞き、作業への真摯な姿勢を間近で見ていただくことができます。体験者の中には県外から何度も通ってこられる方もいるほど、この本物の技術には人を引きつける力があります。

体験を通じて「本気でこの技術を学びたい」「津南町の文化を一緒に守っていきたい」という確かな気持ちが生まれた方には、改めて正式な面談の場を設けさせていただきます。そこで一年を通じた活動の厳しさや、求められる覚悟について、率直にお話をさせていただくことになります。

現在のメンバーは6名で、皆さん60代から80代です。体力的にも厳しくなってきている中で、一年を通じた重労働をこなしながら技術を維持しています。一日も早く、若い力を加えて技術の継承を確実なものにしたいというのが、メンバー全員の願いです。

津南町の誇りを、あなたの手で

アンギンは単なる伝統工芸ではありません。津南町にしか残されていない、世界でただひとつの完全なアンギン編み技術です。全国から体験者が訪れ、その技術の純粋さと高さは専門家からも高く評価されています。他の地域の博物館や体験施設では、一部の工程のみを行ったり、他の繊維を混ぜて作業の簡便化を図ったりしていますが、津南町では昔ながらの完全な技術が保持されています。

近年、どの地域も同じようなチェーン店や商業施設で埋め尽くされ、地域らしさが失われがちです。

しかし津南町には、他のどこにもない本物の宝があります。この技術を習得することは決して容易ではありませんが、だからこそ得られる達成感と、世界でただひとつの文化を未来に繋ぐという誇りは、何物にも代えがたいものがあります。

メンバーの皆さんは「やめるにやめられない」と笑いながらも、20年間この活動を続けてきました。それは義務感だけではなく、作品が完成したときの充実感、みんなで話をしながら作業をする楽しさ、そして何より津南町の文化を自分たちの手で守っているという深い満足感があるからです。

本気で挑戦したいという方のご連絡を、心よりお待ちしています。まずは一度、津南町の「農と縄文の体験 実習館 なじょもん」を訪れ、ならんごしの会の皆さんとお話してみてください。きっとあなたも、この唯一無二の技術の魅力に引き込まれるはずです。