継ぐまち:新潟県津南町

継ぐひと:山岸祐二

〈 この連載は… 〉

後継者不足は、現代の日本が抱える喫緊の課題。「事業を継ぐのは親族」という慣習や思い込みを今一度とらえ直してみると、新しい未来が見つかるかもしれません。ここでは、地域の仕事を継ぐ「継業」から始まる豊かなまちと人の物語を紹介します。

取材・文:前田美帆 写真:小島裕輔(津南町教育委員会) 写真提供:瀧澤美樹(津南町教育委員会・ 津南学10号掲載) 編集:ココホレジャパン

200年以上続いた和紙づくりを今に伝えるユニークな継業

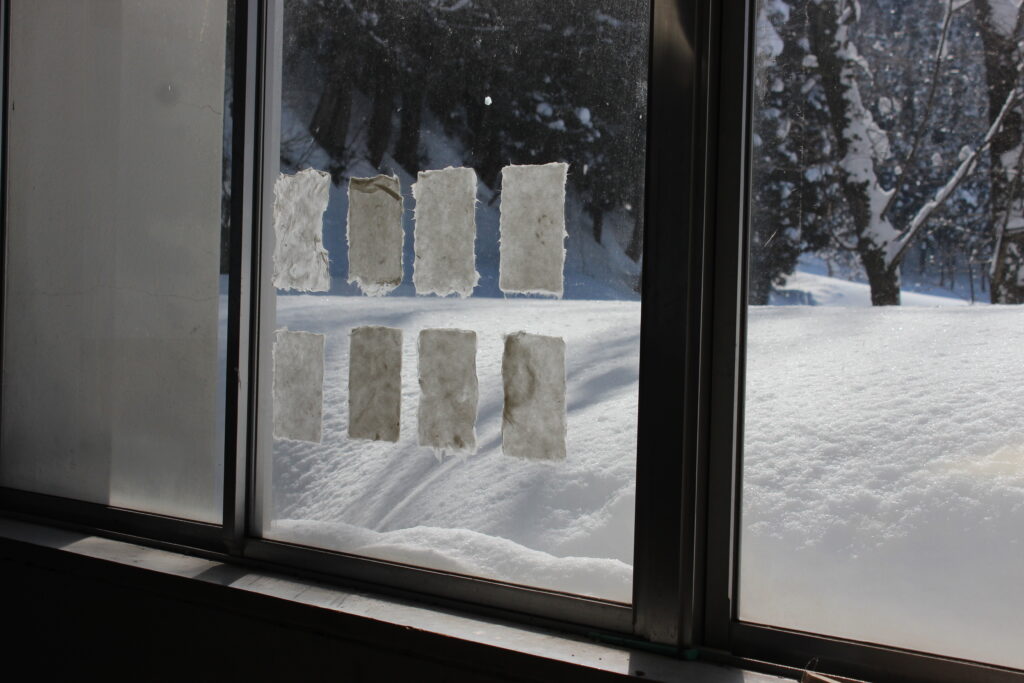

毎年3メートルもの雪が積もる日本有数の豪雪地帯、新潟県津南町。1年の約3分の1、実に5ヶ月ものあいだ雪に覆われるこのまちは、冬の厳しい暮らしの一方で清らかな水が流れ、圧倒的な大自然の恵みを享受する、豊かで美しいまちだ。

そんな津南町で、冬場の仕事として受け継がれてきたのが「紙漉き」である。約200年にわたり、貴重な冬の収入源として津南の人々を支えたが、時代の流れとともに衰退。昭和57年(1982年)、津南町大井平に残っていた最後の一軒の閉業により、その歴史に幕を閉じた。

それから40年以上が経った現在も、町には紙漉きを生業にする家はない。つまり厳密にいえば、誰も「継業」していないのだ。なのになぜ、この記事を書いているのか。それは、この地域の紙漉きの技術は今、地元・上郷小学校の「卒業証書づくり」に引き継がれ、今もその歴史を繋いでいるからだ。かたちを変え、小学校で受け継がれるユニークな承継のかたちを紹介しよう。

30年以上続く、手漉き和紙の卒業証書づくり

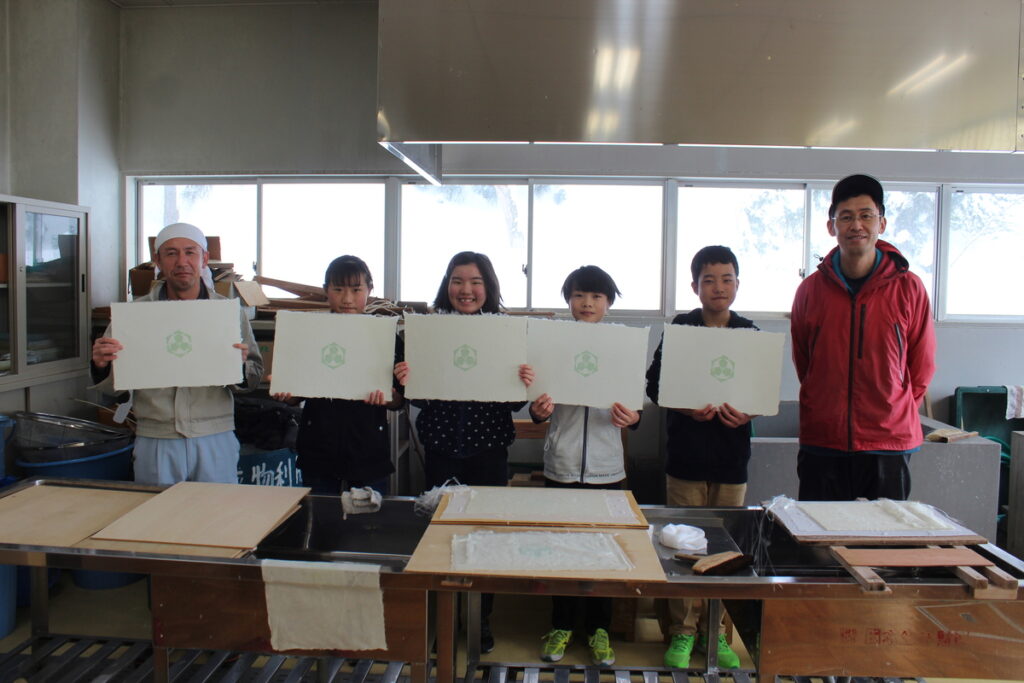

大井平を学区に含む、津南町立上郷小学校。昭和63年から毎年、大井平の伝統的な手漉き技術を用いて、卒業生自ら卒業証書の紙を製作している。現在子どもたちに紙漉きを指導するのは、同校の卒業生であり、上郷地区で旅館「しなの荘」を営む山岸祐二さんだ。山岸さんがこの活動に携わるようになったきっかけは、今から24年ほど前に遡る。

大井平の和紙づくりが途絶えて18年が経った2000年頃。大井平和紙の“最後の一軒”であった工房を取り壊すことになり、当時山岸さんの父親が経営していた「しなの荘」にこんな話が舞い込んできた。

「和紙づくりの道具をしなの荘で引き取らないか?」

その頃地元を離れ関東で働いていた山岸さんは、父から「しなの荘に工房を作って引き取ろうと思うが、どう思うか?」と相談されたという。

「その話を聞くまで、私はこの辺りで和紙づくりをしていたことも全然知らなかったんですよね。その最後の作業所が“中島さん”という家なんだけども、その家には私の同級生もいるんですよ。でも当然子どもの頃にそんな話はしないから、あとで聞いて『お前んちか!』みたいな感じでしたね」

それまでテレビでしか見たことのなかった和紙漉き。話を聞いて「興味が湧いた」という山岸さんの「いいんじゃない」の一言で、和紙づくりの道具一式はしなの荘へやってきた。館内の一画には工房が設置された。(現在、和紙漉きの工房は上郷小学校に移設されている。)

それから約3年後の春。旅館を継ぐため山岸さんが地元へUターンすると、大井平和紙の技術を伝える「大井平和紙保存会」の保坂進さんから誘われ、その秋から上郷小学校での卒業証書づくりに携わるようになる。

「うちの親父が保坂さんと仲が良くて。(和紙の)工房もあったから、しなの荘にもしょっちゅう出入りしてくれてたんですよね。それで私も保坂さんのことはよく知ってたんだけども、あるとき保坂さんから『お前も手伝え』と言われて、私も嫌じゃないから『行くよ』なんて言って。だから最初の頃はね、そんなにどっぷりじゃなかったんです。本当に手伝いって程度だったんですけどね」

大井平和紙に刻まれた職人たちの思い

そもそも上郷小学校で卒業証書づくりが始まったのは、なぜだったのだろう。ふと疑問が浮かび上がる。

「保坂さん自身は和紙職人じゃなかったんだけども、大井平和紙保存会の最初のメンバーで。(保坂さんは)ほんと物好きだったから、学校にかけ合ったり職人さんたちを口説いたりして、『小学校で和紙漉きをやらせようじゃないか』と言い出した、たぶん言い出しっぺなんですよね。でも当時、職人さんたちは『子どもたちにできるわけねえ』とか言って結構反対してたみたいだね」

さらに聞いてみると、当時「大井平和紙」の存在自体、さまざまな議論があったようだ。というのも、大井平和紙の源流は伝統的工芸品にも指定されている「内山紙」。今から約220年前、その産地である長野県木島平村から一人の若者が内山紙の技術を持ち帰り、津南で紙漉きを始めたのが、大井平和紙の始まりとされている。

「保坂さんは大井平和紙保存会を作りたかったんだけども、職人たちは『別にこれは大井平の和紙じゃねえだろ』と。『この技術は内山紙のものだから、ここでもちゃんとした内山紙を漉いてたんだ』という流れだったのを、保坂さんは『大井平集落で作り続けていた和紙だから大井平和紙だ』と名前をつけて、保存会を作った」

「だから本当は『大井平和紙』なんてそんなのないんですよ。今となってはもう20年もそう言われているわけだから、なくはないですけどね。でもほんと、そんな正式がった歴史のある和紙じゃなくて、別に他とも何が違うってわけでもないし。最後まで和紙を作り続けていた職人の滝沢(富男)さんには『あれは大井平和紙じゃなくて“保坂進”和紙だ』とか言われてたしね(笑)」

賛否両論ありながらも、昭和63年、保坂さんは数人の職人たちと「大井平和紙保存会」を設立。以来、昔ながらの手漉き技術による卒業証書づくりや、子どもたちに故郷について伝えることを目的に活動を続けてきたが、メンバーの高齢化により、最終的には保坂さんと山岸さんの二人だけに。

しかし2005年頃、元気だった保坂さんも急に亡くなってしまう。そうして不意に山岸さんが大井平和紙保存会の活動を引き継がなくてはならなくなったとき、助けてくれたのは元和紙職人で保存会の創設メンバーでもあった滝沢さんだったそうだ。

「いつまでこのじいちゃん(保坂さん)やるのかな、なんて思いながら手伝ってたんだけど、そしたら急にできなくなって。それで『じゃあしょうがねえ俺が』って時に、滝沢さんもまだ元気だったので事情を話して『紙漉きを1年2年教えてほしい』と。お願いした時には『足が悪くて俺はダメなんだ』なんて言いながらも、やっぱね、心配だったのか見に来てくれたりしたね」

そのときに改めて職人の技術を目の当たりにした山岸さん。当時を振り返って、滝沢さんの紙漉きは「全然違った」と話す。

「やるとわかるんだけど、漉いているとゴミが乗っかったりするんだよね。でも滝沢さんがやると、いつの間にかゴミが消えてなくなっていく。それに、何回も漉いて重ねていくとだんだん紙の色が濃くなるから、薄ければもう1回とか、濃ければもうこれでいいかなとか見極めが必要で。その判断がやっぱり職人ですよね。頑固なじいちゃんだったから、ほんと最後まで『子どもにできるわけねえんだ』って言ってたけど」

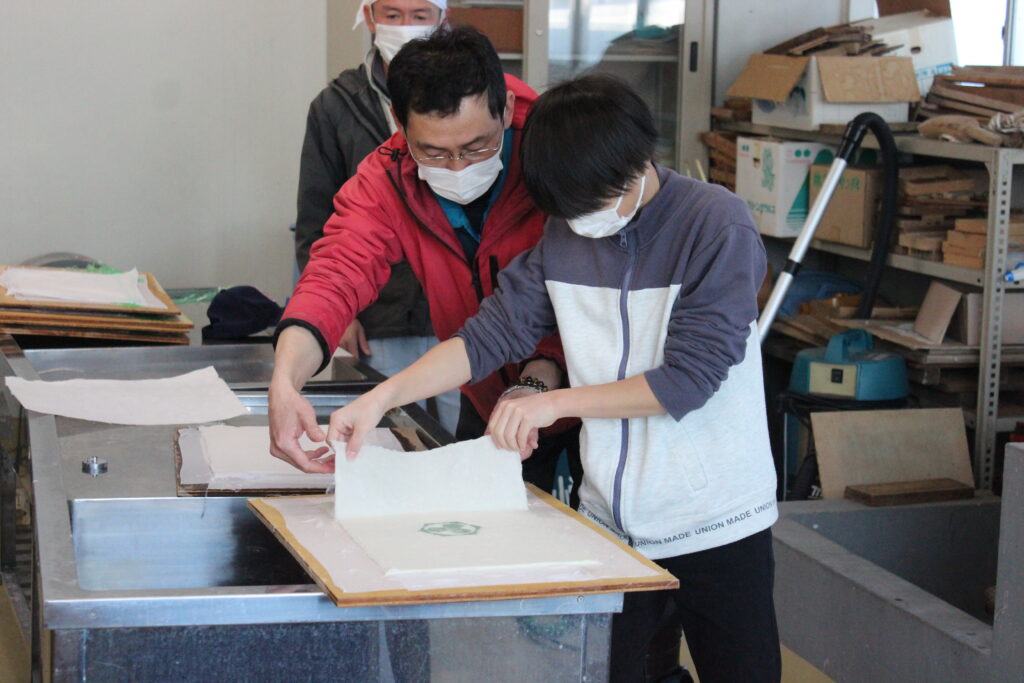

ただ紙を漉くだけなら簡単だが、美しい紙を作るのは至難の業。子どもになんかできるわけない——その言葉には、紙漉きを生業にしてきた職人だからこそのプライドが込められていたのだろう。そうは言いながらも、山岸さんが活動を引き継いですぐの2年間ほど、滝沢さん自ら小学校まで足を運び、子どもたちと山岸さんに紙漉きを教えて見せてくれた。

津南の豊かさを象徴する大井平和紙を伝え続ける

現在では山岸さんのほか、山岸さんの知り合いや町内の障害者就労支援施設から毎回1〜2名ほど手伝いに来てもらい、子どもたちの卒業証書づくりをサポートしている。山岸さんが大井平和紙の技術を引き継ぎ、この活動に携わるようになって20年以上が経つ。津南の自然と密接に関わる大井平和紙を通じて、山岸さんは子どもたちに地元の豊かさを伝えたいという。

「紙漉きはこの土地だからできること。雪も『大変だ大変だ』って言うけど、雪がなければ和紙も白くならないし、雪があるから水もすごく豊富だし。こういうもの(和紙)が地元にある材料だけで作れるのは、本当にすごく恵まれてることなんだと。そうやって津南の自然に恵まれてるところを話せば、地元に戻ってくる戻って来ないはともかく、自分の地元はこういう所だったんだって胸を張れるっていうかね。卒業証書も、こういう学校を出たんだよっていう証になりますから」

一方で、活動を続ける難しさもある。本業である旅館業の合間を縫いながら行う指導活動は数ヶ月間にわたる。さらに、子どもたちが生涯で一枚しか手にすることのない卒業証書を預かるプレッシャーや緊張、そして上郷小学校の児童数減少といった課題もある。それらを抱えながらも山岸さんが子どもたちと和紙づくりを続けるのは、母校への思いがあるからだ。

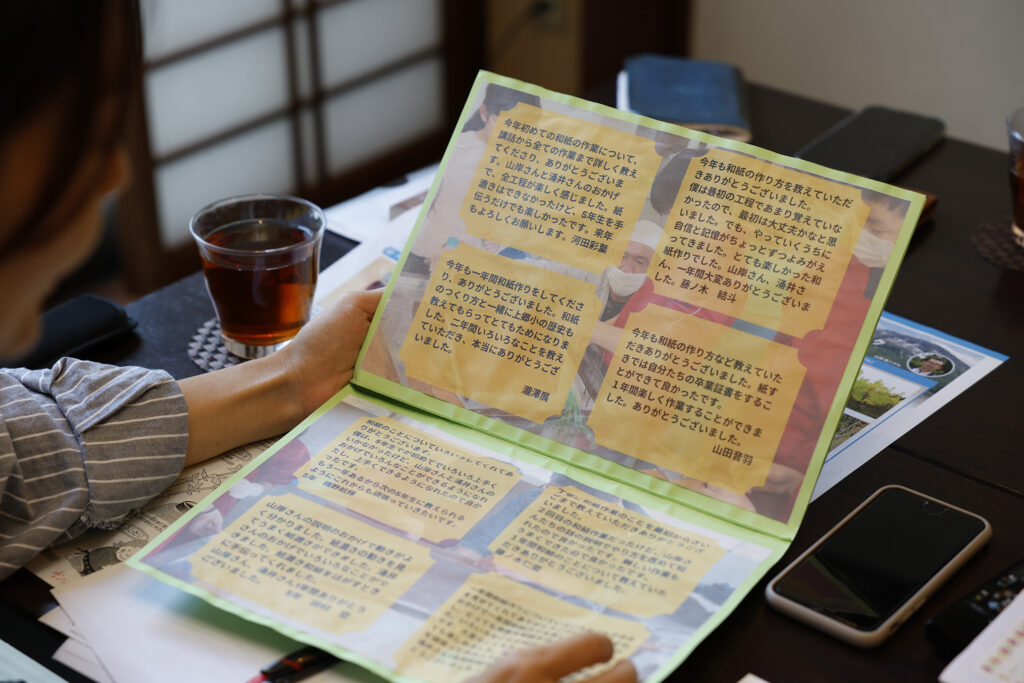

「普通は母校に毎年携わることってないじゃないですか。後輩たちの顔も見られるし、その親の顔もわかったりするから、(子どもたちを見て)『あれ、なんか似てるな』と思ったり(笑)。そういうのがあるから面白い。やっぱり緊張もあるけど楽しみだもんね。またこの時期がきたか、と。この活動に携われているのはすごく幸せなことだと思います」

子どもたちや地域との繋がりを感じられる瞬間こそが「間違いなく、活動を続ける原動力になっている」と言う山岸さん。しかし今、上郷小学校の全児童数は27人(2024年12月時点)。他の小学校との統合の話も出ているが、山岸さんは「上郷小学校があるうちは続けたい」と話す。課題は、そこからどう大井平の和紙技術を残していくかだ。今もその答えは出ていない。

“物好き”が繋いできた大井平和紙のバトン

いつかの新聞記事の中で「大井平和紙保存会の会員がいなくなったら(この活動は)終わりだと思っていた」と語ったのは、保坂さんが亡くなったあと活動をサポートしてくれた滝沢さんだ。同じ記事の中で滝沢さんは、たった一人この活動を引き継いだ山岸さんのことを「物好きだ」とも言っていた。しかしそんな滝沢さんも、自ら大井平和紙の歴史を書き記した「大井平和紙物語」と題した文書の中で、自身を「物好老人」と称している。山岸さんも大井平和紙保存会を作った保坂さんのことを「物好きのじいちゃん」と言っていた。

全国には人知れずひっそりと消えていった手仕事、産業も多いはずだ。しかし大井平和紙は、その歴史ある技術を残したいと考えた“物好き”たちによって40年経った今も受け継がれ、その質の高い和紙づくりの技術だけでなく、この町の歴史を、文化を、そして豪雪を生き抜く先人たちの精神を、未来ある子どもたちに伝えてきたのだ。

そんなふうに言うと、堅苦しく、あるいは重苦しく聞こえるかもしれない。だが、あくまで山岸さんのスタンスはゆるやかだ。

「俺は大井平和紙の歴史もうんちくも知らないし、別に“大井平和紙”を承継したってわけじゃなくて。自分としては、本物の職人さんが見れば『なんだあれは』って言うようなものかもしれないけども、地元で採れた材料を使って、保存会の人たちから教えてもらった紙の作り方を小学校の生徒たちに教えてるつもり。だから変な話、もう大井平和紙じゃなくて“上郷小学校和紙”でいいのかなとも思うよね」

伝統は守らなければならない。昔ながらのやり方を続けなければならない。何かを受け継ぐというのは、そういうことだと思ってしまうかもしれない。しかしこの“大井平和紙物語”を見ていると、そんなことはないのだろうと思う。本当に必要なのは、続けていくための変化を恐れないことではないだろうか?

かつて貴重な冬の収入源として発展した大井平の和紙づくりは今、世界にたった一つ、自分だけの卒業証書を作る技術として受け継がれている。学校の教育課程に組み込むにあたり、その工程も学校用にアレンジされたと思われる部分がある。それもすべて、このまちの和紙技術を残すための工夫だった。もしこの先、大井平和紙の存続が危うくなったとき、次はどんな展開が待っているのだろう。この物語は、また新たな風を吹かせる“物好き”を探して、続いていく。

継いだもの:和紙づくりの技術

【つなすみチャンネルYouTube】